子どもたちとアートで多文化に触れる

アート・エデュケーションプログラム実施レポート

文=木村 楓

(イミグレーション・ミュージアム・東京 学生スタッフ)

はじめに~プログラム実施の背景~

近年、東京で暮らす在留外国人や海外にルーツのある子どもたちが増え、内なる国際化が進んでいます。多文化社会をテーマに、地域に住む海外ルーツの人々との交流を通した活動を行っているイミグレーション・ミュージアム・東京(以下、IMM東京)では、アートを通じて文化的多様性への理解を深めることを目的として、足立区内の小学校でアート・エデュケーションプログラムを実施しました。

プログラム実施について

プログラム実施1年目だった2021年度は、千住地域の小学校4校でアウトリーチを実施し、その後千住にあるアートセンター「BUoY」で開催した多国籍美術展「わたしたちはみえている – 日本に暮らす海外ルーツの人びと – 」に子どもたちを招待するという二段階のプログラムを企画しました。

実施後の反省として、「導入から実施後まで、前後も含めた全体のケアが足りなかった」「学校での体験や日常生活にはない異質の体験をしたあとのむすびの時間が必要だと感じた」といった声が挙げられ、今年度は、昨年度行ったプレレクチャーとアーティスト・ワークショップに対話型鑑賞や振り返りまでを加えたアート・エデュケーションプログラムを実施する運びとなりました。

さらに、今年度は実施対象エリアを足立区全域に拡大し、特に海外ルーツの住民が多いエリアを中心として、計4校の小学5・6年生を対象に各校3〜5コマ、最大で3日間に渡りプログラムを実施しました。授業のコマ数の都合やコロナ禍ということもあり、小学校で数日にわたるプログラムを行うのは難しいのではないかという意見もありながら、約半年にわたってIMM東京スタッフと区の職員とが何度も学校に通い、学校職員との話し合いを重ねたことによって今回の実施が実現しました。

アーティストは、海外ルーツをもつ藝大生の候補の中から、各学校の特徴を踏まえて校長先生や担任の先生に選定してもらい、クロエ・パレさん(ギリシャ・フランスルーツ)、セピーデ・ハセミさん(イランルーツ)の2人が選ばれました。今回は学校の空き教室や理科室を使ったインスタレーションを制作し、子どもたちが日常生活を送っている学校が非日常的な空間に変わる体験を試みました。

プログラム実施中の様子

IMM東京スタッフにはいろいろなルーツを持った人が集まっており、文化的背景もさまざまです。そこで、はじめに行なったプレレクチャーではIMM東京について説明したのち、いろんな大人との出会いを体験してもらうため、スタッフそれぞれの出身地や話す言語について自己紹介をしました。そして「今日はここの学校が美術館になります!」と告げると子どもたちからは大歓声。聞き慣れない美術館という言葉に、友達同士わくわくした表情で囁きあっている姿が見られました。

そこからは、パフォーマンス・メーカーであるフィリピンルーツのIMM東京スタッフのもと、身体を使った自己表現に挑戦しました。アーティストが話すストーリーに身を委ねながら、種になってにょきにょき芽を出したり、餅になって食べられてしまったり、大人数でどんぶりラーメンを表現したり。目をつぶって自分のイメージを身体で形造り目を開けると、同じお題でも友達と違う形になっていることに興味津々の様子で「それはなんのフルーツ?」「わかった、パイナップル!」と大盛り上がりの子どもたちでした。

その後は、昨年度からともにプログラムを担うアート・コミュニケーターの方々のもとで対話型鑑賞を行いました。少人数の班に分かれ、班の友達と作品の写真が載っているアートカードを見ながら「この作品からどんな音が聞こえるか」「どんな匂いがするか」「タイトルをつけるとしたら」などの質問に答えていく子どもたち。先生によると普段はなかなかひとつの作品をじっくり見ることはないそうですが、真剣にアートカードを見つめ想像力を働かせながら作品を鑑賞していました。その後は体育館に移動し、大きなモニターを用いてひとつの作品をじっくり鑑賞する時間。まずは一人で静かに作品と向き合う時間を持った後に、何を見つけたか・どのような場面だと思うかを発表し、さらに他の生徒の意見を受けて視点を深める体験をしました。

対話型鑑賞の最後には、海外ルーツを持つ藝大生アーティストがインスタレーションを施した教室を鑑賞し、普段自分たちが何気なく使っている教室がインスタレーションによって見たこともない姿に変わっていることに驚きを隠せない様子。床に寝転がって下から作品を鑑賞したり、ギリギリまで近づいてじっと作品を見つめたりと、おもいおもいのやり方でじっくり鑑賞を楽しんでいました。

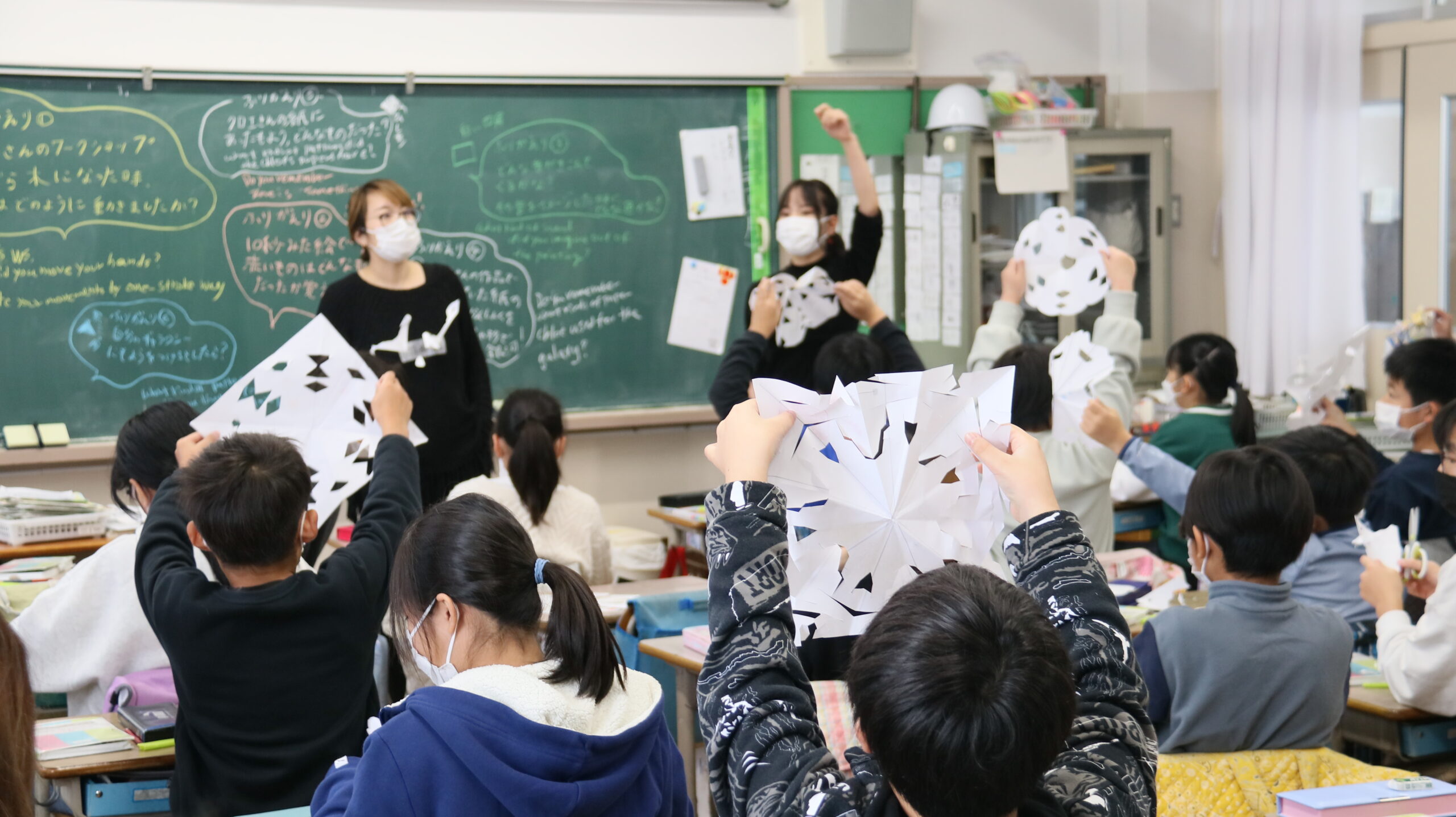

続いてはインスタレーションの作者であるアーティストとともに作品を作るアーティスト・ワークショップ。クロエさんは、自身のルーツであるギリシャに伝わる神話や日本の伝説をもとに、「Silver streaming systems 銀河系」と題し天の川を模した紙のインスタレーションを作成しました。子どもたちはそれぞれのストーリーを込めて星を作り、インスタレーションに加えていきました。神話の中では別れの象徴として扱われることの多い「川」がみんなをゆるやかに繋げるものとして表現されています。

セピーデさんは、世界で起こっている戦争や争いで悲しんでいる人たちに向けたメッセージを集めてひとつのインスタレーションを創り上げます。子どもたちがメッセージを書き込んだのはカバンやポケットに入っていた、お菓子の包装紙やチラシ、レシートなど普段何気なく使っているモノ。日常品のかけらが想いを込めた作品へと変身し、悲しみの中にいる人へのメッセージとなります。

子どもたちははじめて会うアーティストに少し緊張しつつ、アーティストの話にしっかり耳を傾けて作品の背景を理解し、それぞれが想いを込めて作品を制作しました。友達とわいわいおしゃべりをしながら作る子、教室の隅で黙々とひとり作業に熱中する子など自分なりの方法で作品と向き合い、完成した作品を満足そうに見つめていたのが印象的でした。日本語が母語ではないアーティストにも積極的に身振り手振りで話しかけ、自分の作品の見どころを伝える子もいて、言語を超え、アートを通じて交流が育まれた時間となりました。

最後の振り返りは、私が企画を担当しました。普段学校行事で使われるようなアンケートではなく、想像力を用いて抽象的に表現してみることをゴールとし、プログラム一連を振り返る1枚のワークシートを作りました。いくつかの線で区切られたワークシートは、私が投げかける質問に沿って完成していくように作られています。具体的には、プレレクチャーで自分の身体をどう動かしたかを線で描いたり、対話型鑑賞から連想した音や匂いについて視覚化したり、アーティストの作品をお手本に造形を促す質問を用意しました。自分が経験したことを、言葉だけでなくアートの手法を用いて表現することを心がけました。また、絵が苦手な子の苦手意識が薄まるよう具象を描く質問をなるべく避けて線や色、音などで想像力がより育まれるような質問にしました。さらに子どもたち同士が対話できる時間も設けました。子どもたちは、真っ白なワークシートが自分の描いた思い思いの線や色で彩られ作品へと変わっていくことを楽しんでいる様子で、何が描いてあったか友達同士で記憶を持ち寄って話し合ったり、作品が完成した後には「同じ紙だったのにみんな全然違うのができた!でもみんな素敵だね」などといった感想を聞くことができました。

プログラムを終えて

今回のプログラムを企画するにあたって、個人的には、思考を広げるきっかけとなるアートという技法を子どもたちが体験し、最終的に自分も表現者であると認識してくれたらという希望を込めプログラムを考案しました。はじめのプレレクチャーで「アートといったらどんなものを連想する?」という質問に対して「ピカソ」「絵」といった回答をしていた子どもたちが、実施後に「身体を使ってもアートってできるんだってわかった」「絵を描くのは得意じゃないけど、楽しかったからまた何か作ってみようかな」など、自分なりの「アート」を見つけてさらに表現していこうとする姿を見ることができとても嬉しく感じました。

「はじめは何が起こるかわからず身構えていた」と言っていた先生も、子どもたちの様子を見て、「学校教育では(1)目的(2)実施(3)評価という流れが基本的にあるけれど、アート・エデュケーションプログラムは)評価がはずれた環境で、金子みすずじゃないですが『みんなちがって、みんなよい』という環境を子どもたちのためにつくってくれた」と感想を寄せてくれました。このように、子どもたちが正解に縛られずにそれぞれの表現を見つけることの大切さに気づいたと明らかにしています。

さらに、子どもたちとのその場の相互作用のなかでつくられていたプログラムであったことを述べておきたいと思います。アーティストは子どもたちが楽しんでいる様子を見ながら、彼らが作品に直接触れる時間を長めに変更したり、創作の時間を延長したりしていました。私自身も振り返りでハサミを使って紙を切る作業の時に、子どもが「ここが切れないようにしたいな」と呟いていた姿をみて、子どもたちの作品が傷つかないようハサミを入れる場所をあらかじめ避けておくという変更を行いました。スタッフ全員が、良いプログラムを子どもたちに届けるために綿密なコミュニケーションが必要だという思いを確認し合いながら何度も話し合い改善を施していました。これはIMM東京が投げかけたことを子どもたちが受け取り、それを受けて子どもたちが体験を表現したものをこちらが受け取るという双方向のコミュニケーションによって生まれたものだと思います。

まとめ

ある学校で最後の振り返りを終えた後、何人かの子どもが私のところに来て「これあげるよ」と自分の作品を差し出してくれました。「もらっちゃっていいの?」と聞くと、「もう次は自分で考えて作れるからいいよ。でもそれ自信作だから大事にとっておいてね!」と笑顔で教室に戻っていきました。

子どもたちとのプログラムを企画する時、まず彼らが自分を認め、他者を認め、言葉や文化的背景を超えて交流しあう土台をアートを通じて構築していきたいと思っています。私の想いを言わずとも、まっすぐ受け取って全力で返してくれる彼ら/彼女らに、むしろこちらが励まされる経験となりました。

今後IMM東京のエデュケーションプログラムがどのように更なる進化を遂げていくのか、楽しみで仕方がありません。